Return to flip book view

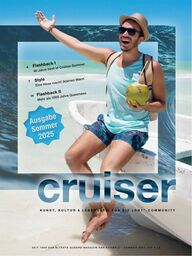

Message SEIT 1986 DAS ÄLTESTE QUEERE MAGAZIN DER SCHWEIZ – SOMMER 2025 CHF 8.10KUNST, KULTUR & LEBENSSTIL FÜR DIE LGBT*-COMMUNITY4 Flashback I 40 Jahre best of Cruiser-Sommer 7 Style Eine Hose macht (k)einen Mann14 Flashback II Mehr als 1000 Jahre Queerness

VON HAYMO EMPLAls LGBT*-Magazin, das sich für Menschenrechte, Frieden und eine gerechtere Welt einsetzt, steht Cruiser klar hinter der Volk-sinitiative für den Beitritt der Schweiz zum Atomwaenver-botsvertrag (TPNW). Atomwaen sind kein Schutz, sondern eine exis-tentielle Bedrohung für die Menschheit – und ihre Ächtung ein Gebot der Vernunft, der Humanität und der Verantwortung gegenüber künf-tigen Generationen.Die Initiative fordert den sofortigen Beitritt der Schweiz zum internationalen Atomwaenverbotsvertrag, der bereits von 93 Staa-ten – darunter neutrale Länder wie Österreich und Irland – unter-zeichnet wurde. Die Schweiz hingegen hat sich trotz ihrer humani-tären Tradition bislang geweigert, diesen wichtigen Schritt zu tun. Der Bundesrat ignoriert damit nicht nur einen klaren Parlaments-auftrag, sondern auch die fundamentalen Werte, für die unser Land eigentlich stehen sollte: Völkerrecht, Menschlichkeit, Neutralität und globale Verantwortung.Für Cruiser ist klar: Eine Welt, in der mit Massenvernichtung gedroht wird, ist keine sichere Welt. Atomwaen verstossen gegen das humanitäre Völkerrecht, zerstören das Klima, gefährden die Ge-sundheit, und wirken sich nachweislich verheerend auf queere Men-schen (die Menschheit überhaupt) aus. Atomwaen sind patriar-chal, undemokratisch und rückwärtsgewandt. Ein modernes, solidarisches und aufgeklärtes Land wie die Schweiz darf sich daran nicht beteiligen – auch nicht indirekt durch nukleare Teilhabe oder stillschweigende Duldung.Gerade junge, queere Menschen wünschen sich eine Zukunft ohne Angst vor globaler Zerstörung. Die Milliarden, die weltweit in Atomwaen iessen, fehlen bei der Bekämpfung von Hunger, Ar-mut, Klimakrise und sozialer Ungleichheit. Die Schweiz könnte mit ihrem Beitritt ein starkes Zeichen setzen – für Diplomatie statt Dro-hung, für Menschlichkeit statt Machtpolitik. Wer sich für Frieden einsetzt, muss auch bereit sein, konsequent auf Abrüstung zu set-zen. Cruiser sagt deshalb klar: Es braucht Mut zur Veränderung – und diesen Mut erwarten wir jetzt von unserem Land. Der Beitritt zum Atomwaenverbotsvertrag ist kein politisches Detail – er ist ein moralisches Bekenntnis. Unterschreibe die in dieser Nummer bei-gelegte Karte und informiere dich unter:Es ist Zeit, dass die Schweiz Verantwortung übernimmt.Cruiser unterstützt die Atomwaffenverbots- InitiativeCruiser unterstützt die Atomwaffenverbots-Initiative aus Gründen der Menschenrechte und globalen Verantwortung.AtomwaffenverbotJetzt!

4 SOMMER-SPECIAL (FAST) 40 JAHRE CRUISER-SOMMER 7 GESELLSCHAFT KLEIDUNG UND GESCHLECHT12 MUSICAL HIGHLIGHTS 2025/2026 THEATER 11 ZÜRICH 14 KULTUR QUEERE WELTGESCHICHTE17 KOLUMNE MICHI RÜEGG18 SILVAPLANA PRIDE KULINARIK-WANDERWOCHE 19 KULTUR BUCHTIPP 20 KOLUMNE MARIANNE WEISSBERG23 THEATER-TIPP FOREVER YOUNG24 FORSCHUNG QUEERE KRYONIK28 SPECIAL 40 JAHRE AIDSHILFE SCHWEIZ 33 LISTICLE 12 DINGE, DIE NUR QUEERS IM SOMMER ERLEBEN 34 RATGEBER DR. GAYCRUISER MAGAZIN PRINTISSN 1420-214x (1986 – 1998) | ISSN 1422-9269 (1998 – 2000) | ISSN 2235-7203 (Ab 2000) Herausgeber & Verleger medienHay GmbHInfos an die Redaktion redaktion@cruisermagazin.chChefredaktor Haymo Empl Stv. Chefredaktorin Birgit Kawohl Bildredaktion Haymo Empl Alle Bilder mit Genehmigung der Urheber*innen.Art Direktion Lili WagnerAutor*innen Haymo Empl, Birgit Kawohl, Michi Rüegg, Roger Staub, Marianne WeissbergKorrektorat | Lektorat Birgit KawohlHinweis: Artikel, die mit «Team Cruiser» gekennzeichnet sind, stellen in der Regel bezahlte Empfehlungen (Publireportagen) der Redaktion dar.Anzeigen anzeigen@cruisermagazin.chChristina Kipshoven | Telefon +41 (0)31 534 18 30Druck werk zwei Print+Medien Konstanz GmbHREDAKTION UND VERLAGSADRESSECruiser | Clausiusstrasse 42, 8006 Zürichredaktion@cruisermagazin.chHaftungsausschluss, Gerichtsstand und weiterführende Angaben auf www.cruisermagazin.ch Der nächste Cruiser erscheint am 29. September 2025Unsere Kolumnist*innen widerspiegeln nicht die Meinung der Redaktion. Sie sind in der Themenwahl, politischer /religiöser Gesinnung sowie der Wortwahl im Rahmen der Gesetzgebung frei. Wir vom Cruiser setzen auf eine grösst mögliche Diversität in Bezug auf Gender und Sexualität sowie die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Wir vermeiden darum sprachliche Eingriffe in die Formulierungen unserer Autor*innen. Die von den Schreibenden gewählten Bezeichnungen können daher zum Teil von herkömmlichen Schreibweisen abweichen. Geschlechtspronomen werden ent spre chend implizit eingesetzt, der Oberbegriff Trans* beinhaltet die ent- sprechenden Bezeichnungen gemäss Medienguide «Transgender Network Schweiz».Cruiser wurde als einzige LGBT*-Publikation als «kulturell relevant» eingestuft und wird daher in der Schweize rischen Nationalbibliothek, der ZB Zürich sowie in der deutschen Nationalbibliothek archi viert. Cruiser ist zudem via SMD (schweizerische Mediendatenbank) allen Medienschaffenden zugänglich.Frederico lacht dem Sommer entgegen. Bewaffnet mit Sonnencreme und der neuesten Cruiser-Ausgabe geht’s an den Strand. IMPRESSUM EDITORIALLiebe Leser*innen Die Sonne brennt, der See glitzert, und während das Glace in der Hand schneller schmilzt als ein Grindr-Match hält, feiert die queere Schweiz einen weiteren glorreichen Sommer. Fast 40 Jahre gibt es den «Cruiser»-Sommer schon – und auch wenn sich Badehosenstile, Musikgeschmack und Drag-Ikonen verändert haben, bleibt eines gleich: Wir sind da, sichtbar, laut, sinnlich und stolz.In dieser Ausgabe blicken wir zurück – auf vier Jahrzehnte* queere Lebensart, die der Cruiser mit Geschichten, Bildern und Haltung begleitet hat. 1986 als rebellisches Sprachrohr gestartet, ist er heute das älteste queere Magazin der Schweiz – und immer noch neugierig, unbequem und relevant.Doch unsere Geschichte ist auch geprägt von Verlust, Solidarität und Kampf. Vor genau 40 Jahren wurde die Aids-Hilfe Schweiz gegründet – in einer Zeit, als Aufklärung lebensrettend war und Sichtbarkeit ein Risiko bedeutete. Dass heute PrEP, queere Gesundheitsversorgung und Selbstbestimmung selbstverständlich(er) erscheinen, ist auch dieser Generation mutiger Aktivist*innen zu verdanken.Ob mit Transparenten, Texten oder T-Shirts: Unsere Community hat nie aufgehört, laut zu sein – auch wenn sie oft leise begonnen hat. Diese Ausgabe ist eine Verbeugung vor all jenen, die den Weg geebnet haben – und ein Schulter- zucken an alle, die glauben, queere Kultur sei nur Trend.Bleibt wach, bleibt wild – und vergesst die Sonnen-creme nicht.Herzlich; Haymo Empl, Chefredaktor* = eigentlich sind es 39 Jahre. Cruiser «erwachte» ein Jahr nach der AIDS-Hilfe. Aber aus dramaturgischen Gründen haben wir in diesem Editorial aufgerundet.AtomwaffenverbotJetzt!

4SOMMER-SPECIAL(FAST) 40 JAHRE CRUISER-SOMMER VON HAYMO EMPLMedia © ChatGPT Image, Freepik, Wikipedia 40 Jahre queerer Sommer: Rebellion, Badehosen und KylieNächstes Jahr feiert der «Cruiser» sein 40-jähriges Bestehen – ein guter Anlass, auf vier Jahrzehnte queere Sommer in der Schweiz zurückzublicken. CRUISER SOMMER 2025DIE 90-ER: CSD, CLUBBING UND COMING-OUTS In den 90er-Jahren wurde die Szene lauter und sichtbarer. Der Zürcher CSD wuchs, Bern organisierte 1994 die erste Lesbische Kulturwoche, und in Lausanne setzten queere Open-Airs am Lac Léman neue Akzente. Wer nachts unterwegs war, landete im «Labyrinth» oder bei nächtlichen Partys an der Limmat. 1990 fiel das diskriminierende höhere Schutzalter für gleichgeschlechtliche Handlungen – ein Meilenstein für die Gleichberechtigung.Sommerhit: «It’s Raining Men» von The Weather Girls in der 1998er-Version von Geri Halliwell. Das Cover des queeren Klassikers stürmte die Charts, wurde in Clubs und auf CSD-Paraden rauf und runter gespielt und war ein inoffizieller Soundtrack für schwule Sommerpartys. Und ein bisschen Stock / Aitken / Water-man auch noch.Badehosenstil: Weite Billabong-Boxershorts mit Karomuster – cool, non- chalant, ein bisschen Surferboy.Queerer Film: «Queer as Folk» (UK) – ab 1999 ein VHS-Klassiker, heimlich kopiert, offen gefeiert.DIE 80-ER: VERSTECKT, VERNETZT UND ZIEMLICH MUTIG Die queeren Sommer der 80er-Jahre waren geprägt von einem Balanceakt zwischen Selbstbehauptung und Unsichtbarkeit. In Zürich boten Schutzräume wie das «Barfüsser» oder die legendäre «T&M»-Bar diskreten Raum für Begegnungen. An Plätzen wie dem Letten reichten manchmal wenige Blicke, um Nächte zu verändern. Doch die heile Welt war trügerisch: Die AIDS-Krise traf die Community hart. 1985 wurde die Aids-Hilfe Schweiz gegründet, ein Jahr später beteiligte sich die HAZ (Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich) erstmals am Christopher Street Day – mit Transparenten, Info-Ständen und Mut, der bis heute nachhallt.Sommerhit: Bronski Beat – «Smalltown Boy» (1984) – eine Hymne der Ausgren-zung und Hoffnung, die bis heute nachklingt. Alternativ auch «Relax» von Frankie Goes To Hollywood. Zudem alles alles von Stock / Aitken / Waterman. Badehosenstil: Hochgeschnittene Speedos in Neonrot oder Kobaltblau – knapp, sportlich, voller Bedeutung.Queerer Film: «Querelle» von Rainer Werner Fassbinder – ein bildgewaltiger, homoerotischer Fiebertraum, der auch in Schweizer Programmkinos lief und für Diskussionen sorgte.

5SOMMER-SPECIAL(FAST) 40 JAHRE CRUISER-SOMMER ANZEIGE5 CRUISER SommER 2017sliPPerySubjeCtSVoN MARTIN MüHLHEIMC oming-out-Filme gibt es mittlerweile viele, und entsprechend unterschied-lich kommen sie daher: leichtfüssig- komisch wie der britische Klassiker Beautiful ing (1996), eher nachdenklich wie das brasilianische Kleinod Seashore (2015), bisweilen auch zutiefst tragisch – so im israelischen Drama Du sollst nicht lieben (2009), das in der ultraorthodoxen Gemein-de in Jerusalem spielt.Angesichts solcher Unterschiede er-staunt es umso mehr, mit welcher Regel- mässigkeit uns Coming-out-Filme Jungs oder Männer zeigen, die – alleine, zu zweit oder in Gruppen – schwimmen gehen. Nun könnte man das natürlich als Zufall oder Neben-sächlichkeit abtun. Bei genauerem Nachden-ken zeigt sich allerdings, dass sich gleich mehrere Gründe für diese erstaunliche Häu-gkeit nden lassen.Nackte Haut ohne allzu viel SexEine erste, nur scheinbar oberächliche Er-klärung ist, dass (halb)entblösste Körper sich nicht bloss auf der Leinwand, sondern auch auf Filmpostern und DVD-Covern äus- serst gut machen. Schwimmszenen bieten ein perfektes Alibi für das Zeigen von nack-ter Haut: Sex sells, wie es so schön heisst.Warum «Alibi»? Weil man – gerade bei Filmen mit jungen Protagonisten – aufpas-sen muss: «Sex sells» mag zwar zutreen, aber allzu explizite Sexszenen können schnell mal zu hohen Altersfreigaben füh-ren. Dies wiederum möchten Filmemacher in der Regel vermeiden: Filme, die erst ab 18 freigegeben sind, lassen sich nämlich weni-ger einfach vermarkten. Auf Amazon.de zum Beispiel werden Filme mit Altersfreiga-be 18 nur an nachweislich volljährige Perso-nen verkau – und gerade für Coming- out-Filme, die sich auch an ein junges Publi-kum richten, ist dies sicher kein wünschens-werter Eekt.Schwimmszenen bieten hier eine per-fekte Kompromisslösung: Man kann nackte Haut lmisch ansprechend inszenieren, da-bei aber allzu heisse Techtelmechtel tugend-ha vermeiden (beispielsweise, indem der Wasserspiegel immer über der Gürtellinie bleibt, wie im niederländischen Film Jon-gens, 2014). Um das Rezept knapp zusam-menzufassen: Man nehme eine grosszügige Portion feuchter Erotik, eine vorsichtige Pri-se Sex – und um Himmels Willen kein Körn-chen Porno. Eingetaucht ins TrieblebenMan täte den lesBischwulen Filmemache-rInnen aber unrecht, wenn man ihre erzäh-lerischen Entscheidungen allein auf nan-zielles Kalkül reduzieren wollte. Es gibt nämlich auch ästhetisch-symbolische Grün-de, die Schwimmszenen für das Genre inter-essant machen. Da wäre zunächst die Funktion des Wassers als Symbol für das Unbewusste. Dieses Unbewusste, so weiss man spätestens seit Sigmund Freud, hat viel mit der Triebna-tur des Menschen zu tun – und so erstaunt es nicht, dass Hauptguren auf der Suche nach ihrer sexuellen Identität sozusagen symbo-lisch in die Tiefen des Unbewussten eintau-chen müssen, um ihr gleichgeschlechtliches Begehren zu entdecken. Figuren in der SchwebeDarüber hinaus hat die Filmwissenschale-rin Franziska Heller in ihrem Buch über die Filmästhetik des Fluiden (2010) gezeigt, dass schwimmende Figuren immer wieder als «schwebende Körper» inszeniert werden: o in Zeitlupe und seltsam herausgelöst aus dem sonst zielstrebig voranschreitenden Erzählprozess. Dieser Schwebezustand wie-derum ist eine wunderbare visuelle Meta-pher für die Phase kurz vor dem Coming-out: Man ist nicht mehr der oder die Alte, aber auch noch nicht ganz in der neuen Identität angekommen. Ein Film macht das Schweben sogar explizit zum ema: In Kinder Gottes aus dem Jahr 2010 zeigt Romeo dem neuro-tisch-verklemmten Johnny, wie befreiend das «Floating» im Meer sein kann.Neben der Inszenierung von Schwebe-zuständen und dem Wasser als Symbol für das Unbewusste ist drittens das Motiv von ➔ Filme, die ersT ab 18 FreiGeGeben sind, lassen sicH nämlicH WeniGer einFacH VermarKTen.ANZEIGE«Was geht mich meine Gesundheit an!» Wilhelm Nietzsche Wir sind die erste Adresse für diskrete Beratung in allen Gesundheitsfragen.Stampfenbachstr. 7, 8001 Zürich, Tel. 044 252 44 20, Fax 044 252 44 21 leonhards-apotheke@bluewin.ch, www.leonhards.apotheke.chIhr Gesundheits-Coach .rz_TP_Leonhards_Apotheke_210x93.3_Cruiser_4c_280317.indd 1 28.03.2017 10:07:37DIE 2000-ER: MEHR KÖRPER, MEHR PRÄSENZ, MEHR SELBSTVERSTÄNDNIS Mit dem neuen Jahrtausend wurde queer langsam Mainstream – zumindest in der Kultur. Das Partnerschaftsgesetz wurde 2007 eingeführt, queere Temen fanden ihren Weg in Talkshows und Spielfilme. Die Pink Apple Sommerkinos füllten die Säle in Zürich, Basel lebte auf mit Open-Air-Performances, und wer es heiss mochte, ging ins «Heaven» oder flanierte am Ufer des Greifensees. Sommer bedeutete: sich zeigen – und sich dabei selbst feiern.Sommerhit: La La La im Sommer 2001! Kylie Minogues «Can’t Get You Out of My Head» eroberte die (schwule) Partyszene. Bei den Mädchen war Kelis – «Milkshake» (2003) angesagt.Badehosenstil: Low-rise Surfshorts von Quiksilver oder Diesel – knallbunt, locker, mit Platz für mehr als nur Sonnencrème.Queere Serie: «Summer Storm» (2004) – homoerotisches Ruderdrama, lief im Zürcher «Riffraff» rauf und runter.

6SOMMER-SPECIAL(FAST) 40 JAHRE CRUISER-SOMMERCRUISER SOMMER 2025Media © Wikipedia, Please like me / rechts: Shutterstock DIE 2010-ER: INSTAGRAM-ÄSTHETIK, DRAG & QUEER-FAMILIES In den 2010-ern traf sich die queere Community nicht mehr nur im Club, sondern auch im Park – und im Netz. Hashtags wie #PrideZürich oder #QueerPicknick wurden zur Einla-dung. In der Bäckeranlage, am Mythenquai oder auf Aare-Hausbooten wurde gechillt, ge-lacht und diskutiert. «RuPaul’s Drag Race» wurde zum popkulturellen Fixpunkt, und Zürichs Pride wurde grösser, politischer und inklusiver. Die Ehe für alle? War ab 2018 auf dem Radar – und wurde 2021 Realität.Sommerhit: Lady Gaga mit «Born This Way» (2011). Mehr Queerness war nicht möglich. Gut, Taylor Swift und Katy Perry waren auch nicht schlecht.Badehosenstil: Retro-Badehosen mit floralen Prints oder Palmen – ironisch getragen, aber mit ernster Botschaft.Queere Serie: «Please Like Me» (2013–2016) – witzig, tragisch, voller Lebens- gefühl. Und so relatable wie ein Sommer mit WG, Balkon und Prosecco.DIE 2020-ER: PANDEMIE, PROTEST UND NEUE PERSPEKTIVEN Der Beginn des Jahrzehnts war geprägt von Lockdowns – aber auch von Resilienz. Zoom-Pride, digitale Drag-Battles und queere Livestreams aus Wohnzimmern zeigten: Wir lassen uns nicht bremsen. Ab 2021 wurde es wieder laut. In Bern entstand «Queer am Fluss», ein Mini-Festival mit offenen Bühnen. In Zürich kehrte die Pride zurück – entschlossener, grösser, vielfältiger. Gendernormen begannen endgültig zu bröckeln, queere Bademode wurde frei von binären Vorgaben.Sommerhit: Klar! Kylie wieder! Heute schon gepadamt? Oder: Padam anyone? Badehosenstil: Genderneutrale Nico-Shorts aus Basel – mit State-ment-Prints, Taschen und Attitüde.Queerer Film: «Call Me by Your Name» (2017), aber stilprägend bis heute und weil der Film gefühlt nie endet, zieht sich die «Story» bis ins aktuelle Jahrzehnt – endlose Baderei, Sehnsucht, ein italienischer Sommertraum. Inzwischen ein moderner Klassiker für queere Filmnächte auf Schweizer Dachterrassen.

7CRUISER SOMMER 2025GESELLSCHAFTKLEIDUNG UND GESCHLECHTVON BIRGIT KAWOHLGerade wurden und werden unzählige Prides auf der ganzen Welt gefeiert, es ist eben Sommer. Bei genauerem Be-trachten hat sich aber einiges gegenüber ver-gangenen Jahren verändert – und leider nicht zum Positiven. Rechte Kräfte gewin-nen weltweit an Macht und dort, wo sie selbi-ge zwar noch nicht haben, markieren sie ihre Ansprüche laut- und oft auch gewaltstark. Im deutschen Wernigerode im Bundesland üringen etwa drohte ein Zwanzigjähriger mit einem Attentat auf den diesjährigen CSD. Die Polizei fand bei einer anschliessen-den Wohnungsdurchsuchung Waen und Munition. (Spoiler: Der Mann blieb in Frei-heit, es war ja noch nichts passiert. Immer-hin verstärkte die Polizei die Einsatzkräfte beim Umzug, was aber letztendlich auch nicht wirklich etwas nützen muss, wie wir mittlerweile zigfach erleben mussten.) Man kann sich nur fragen: Warum? Es ist nun mal so, dass die Welt in stän-diger Veränderung ist, was viele Menschen, häug (rechts-)konservativ eingestellte oder weniger gebildete, verunsichert. Und zwar dermassen verunsichert, dass sie mit Ag-gressionen reagieren. Dies bekommen in letzter Zeit alle Queers, vermehrt allerdings trans Personen zu spüren, wie unter ande-rem die deutsche Aidshilfe bereits im Au-gust vergangenen Jahres feststellte. Nichts scheint die Meute momentan so auf die Pal-me zu bringen, wie Menschen, die sich Wann ist ein Mann ein Mann? Und eine Frau eine Frau? Immer noch gelten Stereo-type und wer sie durchbricht, hat mit Hass zu rechnen. Mehr recht als (Ge)schlechtNichts scheint die Meute momen-tan so auf die Palme zu bringen, wie Menschen, die sich im fal-schen Körper geboren fühlen. Nemo ist bekannt für sein queeres Sebstbewusstsein und seine Stilsicherheit.➔

8GESELLSCHAFTKLEIDUNG UND GESCHLECHTCRUISER SOMMER 2025Media © ShutterstockFrau trägt HoseAllerdings war es auch nicht so, dass die Frauen in Hosen mit grossem Hurra emp-fangen wurden. Skeptische Blicke waren die mindeste Reaktion, oene Anfeindungen üblicher.Es dauert (relativ) lange, bis die Hose ein alltägliches Kleidungsstück für alle Ge-schlechter war. Frauen in Männerkleidern, also in Hosen, erregten über Jahrhunderte Aufmerksamkeit, denn es gab sie durchaus schon vor den oben genannten 20er-Jahren, wo sie dann zu einer Art Massenphänomen wurden. Davor gab es Einzelfälle, die dann aber auch meist nicht mehr in die Ge-schlechtskategorie Frau einsortiert wurden. In den meisten Fällen setzte man die Klei-dung einfach mit dem Geschlecht gleich. Ein Hosenträger war ein Mann, fertig, Hosenträger*innen gab es einfach nicht.Dass es viel mehr Frauen in Männer-kleidern gab, als man allgemein annimmt, davon ist auszugehen. Angela Steidele stellt in ihrer 2021 Biographie der Catharina Mar-garetha Linck fest, dass man natürlich nur von denjenigen weiss, bei denen das Ganze schiefgegangen ist, die also entdeckt und enttarnt wurden. Wie hoch dieser Prozent-satz ist, ist heute nicht mehr zu ergründen. Überhaupt ist die Datenlage für das Mittel-alter und die Frühe Neuzeit sehr dünn. Nicht nur, dass das Sammeln von Daten da-mals noch eher laienhaft erfolgte, über die Zeit nahmen die wenige Dokumente häug Schaden, wurden zerstört oder einfach un-leserlich. Die Betroenen hatten aus oen-sichtlichen Gründen auch überhaupt kein Interesse daran, dass ihre Geschichte pub-lik oder gar archiviert wurde. Dies bedeute-te ja oftmals Verfolgung und Bestrafung bis hin zur Todesstrafe.Die Visonen machen sie zum Soldaten: Jeanne d’ArcEine der bekanntesten und aufsehenerre-gendsten Frauen, die schon früh als Mann auftrat, ist Jeanne d’Arc. Die um 1412 in Lothringen geborene und 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannte französische Nationalheldin hörte schon früh in ihrem Leben die Stimme der Heiligen Katharina. Auch in ihrem weiteren Leben wurde sie immer wieder von Visionen heimgesucht, im falschen Körper geboren fühlen. Wäh-rend aufgek lärte und tolerante Zeitgenoss*in-nen von trans Selbstbestimmung sprechen faseln die neuen Querdenker (der Begri wurde ja ursprünglich durchaus positiv im Sinne von freidenkend und unangepasst ver-standen) schnell von sexuell-ideologischem Extremismus.Frau = Kleid und Mann = Hose?Aber woran meinen viele trans Menschen zu erkennen? Da fallen einem sicherlich zu-nächst einmal ganz simple Attribute wie Frisur und Kleidung ein. Und genau da wird’s auch schon schwierig: Spätestens seit den wilden 70er-Jahren, seit Glam Rock und Heavy Metal, sieht man auch Männer mit langen Haaren. Frauen hingegen nehmen sich einfach so das Recht auf Kurzhaarfrisu-ren statt Zopf oder Dutt heraus. Letzterer wird übrigens wiederum gerne von (männ-lichen) Fussballerspielern getragen. Und die Kleidung? Mit den Roaring 20th wagten sich Frauen vor allem in Grossstädten in grösserer Zahl an das Tragen von Hosen, was sich nach und nach durchsetzte, sodass dies heute niemandem mehr männlich vor-kommt. Männer in Kleidern hingegen gerei-chen manchen Mitmenschen durchaus zur Schnappatmung (in günstigem Fall) oder auch zum Faustschlag. Auch wenn sich Künstler wie Harry Styles die Freiheit her-ausnehmen, zu einem Event im Kleid zu er-scheinen oder gar (als erster Mann alleine) im schwarzen, mit Spitzen durchsetzten Gucci-Kleid das Titelbild der US-Vogue zu zieren (Winter 2020), ist das noch längst kei-ne Selbstverständlichkeit. Nicht verwun-derlich, dass der «Blick» daher im Septem-ber 2021 titelte: «Rapper hat sich gefunden. Nemo trägt jetzt Frauenkleider.» Alleine das Nominalkompositum «Frauenkleider» lässt aufhorchen, markiert es doch oensichtlich den Alleinanspruch von Frauen auf Kleider, da es der Begri des Männerkleides (analog zur Herren- oder Damenhose, was sich meist auf den Schnitt und die Grössenanga-ben bezieht) bisher nicht in den Duden ge-schat hat.Nicht verwunderlich, dass der «Blick» daher im September 2021 titelte: «Rapper hat sich gefunden. Nemo trägt jetzt Frauenkleider.» Marlene Dietrich stach bereits in den 1920er-Jahren durch ihren extravaganten Kleidungsstil hervor, indem sie weite Schlaghosen einfachen Kleidern vorzog.Bei Jeanne d’Arc wird ein häufig anzutreffender Grund für das Tragen von Männerkleidern deut-lich: Nur so konnte eine Frau Sol-dat werden. Aber warum sollten Frauen so etwas wollen?

9GESELLSCHAFTKLEIDUNG UND GESCHLECHT ANZEIGEWir sind die günstigste Apotheke der SchweizPrEP für 49 CHFplatz.ch swissprep.chdie ihr schliesslich den Befehl erteilten, Frankreich von den Engländern zu befrei-en. Da das Militär eine ausschliessliche Männerdomäne war, musste Jeanne als Mann auftreten, und das tat sie sogar ganz oziell, der französische Dauphin hatte sie einer strengen Prüfung unterzogen und ihr danach eine passende Rüstung anfertigen lassen, in der sie dann in den Krieg zog. Bei Jeanne d’Arc wird ein häug anzu-treender Grund für das Tragen von Män-nerkleidern deutlich: Nur so konnte eine Frau Soldat werden. Aber warum sollten Frauen so etwas wollen? Das Leben als Sol-dat war selten ein gutes und schon gar kein sicheres oder schönes. Ebenso wie die 1687 geborene Catharina Margaretha Linck gri die in der gleichen Epoche lebende Maria van Antwerpen (1719 – 1781) zu Soldatenklei-dern und trat damit als Mann in Erschei-nung. Das Soldatenleben, so gering bezahlt es sein mochte, brachte immer noch ein ge-regeltes Einkommen und eine einigermas- sen sichere Grundversorgung. Dies war mehr, als Frauen es zur damaligen Zeit er-warten konnten, zumal wenn sie sich nicht in die Prostitution begeben wollten. Hinzu kommt, dass der Soldat ein relativ freies und abwechslungsreiches Leben führen konnte. Das scheint im Fall von C. M. Linck ein ganz wichtiger Grund gewesen zu sein, denn sie verweilte nie lange an einem Ort, dazu war sie viel zu unruhig und neugierig, und so be-gab sie sich immer wieder zum Militär und liess sich anheuern, etwas, was zur damali-gen Zeit kaum ein Mann freiwillig machte. Das Leben als Soldat als Befreiung aus weiblicher ArmutPhilipp Wagenführ schreibt dann auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit «Frauen in Männerkleidern in der Frühen Neuzeit» aus dem Jahr 2008, dass für viele Frauen in der Frühen Neuzeit die Gründe für das Auftreten als Mann wirtschaftliche Grün-de waren, da für junge Frauen die Armen-fürsorge oft nicht gri, sie also mittellos und verarmt dastanden, ohne eine Chance auf das Überleben sichernde Einkünfte zu haben.Auch bei Maria van Antwerpen schei-nen wirtschaftliche Gründe im Vordergrund zu stehen. Sie kleidete sich zum ersten Mal im Jahr 1745 als Mann, kurz davor war sie von ihrem bisherigen Arbeitgeber entlassen worden, eine neue Anstellung war nicht in Sicht und sie wusste nicht, wie sie überleben sollte. Für das Jahr 1746 ist ihre erste Tätig-keit als Soldat nachgewiesen, 1762 eine wei-tere. Bei Maria kommt hinzu, dass sie oen-bar Frauen liebte und sich daher als Mann ausgab, um eine Ehe eingehen zu können, so wie sie es dann 1747 machte. Ob damit ein Fühlen als Mann einherging, ist nicht nach-gewiesen, könnte aber durchaus möglich sein. Vor Gericht behauptete sie zumindest, dass sie sich als Mann fühle, was für die da-malige Zeit eigentlich ausserhalb jedweder Vorstellungskraft lag.Maria wechselte immer wieder ihre se-xuelle Identität, so wie sie ihren Namen und Wohnort wechselte, heiratete mindestens zwei Mal eine Frau, wurde allerdings immer wieder entdeckt, verurteilt und verbannt. Das Tragen von Männerkleidern geht auch bei ihr mit einem Identitätswechsel einher, der die meisten Frauen kriminalisiert, was letztendlich nicht selten zu einer Verurtei-lung und Hinrichtung führt.Jeanne d'Arc: Erst hörte sie mystische Stimmen, dann zog sie in Männerkleidern in den Krieg.➔

10CRUISER SOMMER 2025GESELLSCHAFTKLEIDUNG UND GESCHLECHTMedia © Wikipedianämlich ansonsten nicht möglich.Pirat*innen = emanzipierte Freiheits-kämpferinnen?Der Bereich der Pirat*innen ist ein extrem spannender, weil sich hier Frauen oenbar freiwillig für ein Leben ausserhalb der Ge-sellschaft entschieden und das nicht aus hehren Beweggründen, sondern meist aus wirtschaftlichen Gründen. Dazu muss man sich kurz das Entstehen der Piraterie vor Augen halten: In der Zeit zwischen 1690 und 1730 kam es in der Karibik zu wirtschaftli-chen Problemen und Instabilität, was auch deren Verwaltung betraf. Ehemals beim Staat angestellte Freibeuter, eine Art Raub-ritter der Kolonialmächte, wurden arbeits-los und machten sich als Pirat*innen selb-ständig. Sie schufen damit eine interessante Berufskombination, die heute auch sehr po-pulär ist, nämlich die von Kriminellen und Geschäftsleuten. Spannend ist allerdings, dass das Piratentum auch ausserhalb der Karibik als Berufszweig aufkam und dass es auch dort immer wieder weibliche Krimi-nelle gab, so zum Beispiel die Chinesin Zheng Yisao (1775 – 1844). Bei ihr scheinen Geschäftssinn und Abenteuerlust zusam-menzukommen: Ursprünglich arbeitete sie als Prostituierte, geriet dann unter Piraten, deren Anführer Zweng Yi sie heiratete. Nach dessen Tod wurde sie 1807 zur Chen der Truppe und konnte unter dem Namen Witwe Cheng ihre Macht immens ausbauen, sodass sie letztendlich mit ihrem zweiten Mann Zhãng Baozai über eine Armada von 10’000 Schien mit 70’000 Mann die Befehlsgewalt ausübte. Dies passte den grossen Semächten überhaupt nicht, sodass sie gegen Zheng Yisao vorgingen. Die Piratin ging daraufhin an Land und sicherte ihren Lebensunterhalt bis zu ihrem Tod als erfolgreiche Geschäfts-frau mit dem Betreiben von Spielcasinos und Opiumschmuggel.So populär die Chinesin immer noch ist, man erkennt dies an der Rezeption ihrer Biographie in Literatur und Film, so muss man einschränkend erwähnen, dass sie ihre Grösse oenbar immer nur an der Seite eines Mannes ausspielen konnte, ganz ei-genständig war sie wohl nicht. Hier mag ei-niges an Legendenbildung (eine Frau als Piratin!) beigetragen haben.Der Lederpenis als sexueller GlücksbringerNeben diesen Berufsmöglichkeiten als Sol-datin oder Piratin ging das Tragen von Män-nerkleidern oftmals auch mit einem sozia-len Aufstieg einher, was man heutzutage für Männer in Frauenkleidern keineswegs fest-stellen kann. Geschlechtsidentitäten spiel-ten weit seltener einer Rolle als in der Ge-genwart.Frauen wurde lange Zeit ein geringe-res Mass an Bildung zuteil, viele Berufe – auch im pazistischen Bereich – waren aus-schliesslich Männern vorbehalten. Wollten Frauen also am Aufstieg partizipieren und Das Leben als Mann versprichtAbenteuer und FreiheitWährend bei den Frauen, die ein Soldaten-leben beginnen, die nanzielle Seite zu do-minieren scheint, kann man teilweise auch Abenteuerlust als vordergründig für das Schlüpfen in Männerkleider sehen. Ein gu-tes Beispiel hierfür sind die Piratinnen Anne Bonny (1698 – 1782) und Mary «Mark» Read (1685 – 1721). Anne schnupperte Pira-tenluft, als sie den Piraten James Bonny hei-ratete, weswegen sie auch von ihrem Vater verstossen wurde. Nach einer schnellen Trennung heuerte sie als Mann auf einem anderen Schi an, Frauen waren in der See-fahrt nicht erlaubt. Dies wurde allerdings entdeckt – kein Wunder bei der Enge, die auf den damaligen Schien herrschte -, weswe-gen sie sich dazu entschliesst, mit einem Freund, Calico Jack Rackham, ein eigenes Piratenschi zu führen. Auf diesem wieder-um heuerte Mary «Mark» Read an. Angeb-lich führten die beiden eine lesbische Be-ziehung, Historiker halten es allerdings mittlerweile für wahrscheinlicher, dass beide bisexuell waren. Die Männerkleider dienten beiden vor allem dazu, sich in der Männerwelt der Piraten integrieren zu kön-nen und dort auch ein gewaltiges Wort mit-sprechen zu können, als gleichberechtigt behandelt zu werden, das war für Frauen Die Piratin Anne Bonny wurde aufgrund der Hosen, die sie trug, zeitweilig für einen Mann gehalten.Ehemals beim Staat angestellte Freibeuter, eine Art Raubritter der Kolonialmächte, wurden ar-beitslos und machten sich als Pirat*innen selbständig. Neben diesen Berufsmöglich- keiten als Soldatin oder Piratin ging das Tragen von Männer- kleidern oftmals auch mit einem sozialen Aufstieg einher, was man heutzutage für Männer in Frauenkleidern keineswegs fest-stellen kann. Die 1719 geborene Maria van Antwerpen, die sich zunächst aufgrund von Arbeitslosigkeit als Mann ausgab. Später heiratete sie zwei Mal (Männer).

CRUISER SOMMER 202511GESELLSCHAFTKLEIDUNG UND GESCHLECHTtrug sie ein Horn in der Hose, über das sie den Urin im Strahl ausscheiden konnte. Für weitere körperliche Annäherungen hatte sie eine Lederattrappe zur Hand, die angeblich viele der Frauen, mit denen sie Sex hatte – u. a. auch ihre spätere Ehefrau Catharina Mühlhahn – täuschen konnte. Auch hier ist natürlich aus heutiger Perspektive nicht mehr zu beurteilen, ob diese Frauen tat-sächlich dachten, sie hätten es mit einem Penis zu tun, oder ob ihnen der Lederdildo einfach eine grosse Freude bescherte. Dass Catharina Mühlhahn bei der späteren Ge-richtsverhandlung immer wieder beteuerte, sie habe nicht gewusst, dass Anastasius Ro-senstengel eigentlich eine Frau gewesen sei, ist verständlich. Nur so hatte sie eine gerin-ge Chance, einer Hinrichtung zu entgehen. Trans ist keine GefahrWenn man die verschiedenen Beispiele ne-beneinanderstellt, kann man festhalten, dass Frauen in Männerkleidern vor den 1920er-Jahren eine Seltenheit waren und dass diese Frauen oftmals Hosen trugen, um ihr weibliches Geschlecht zu vertu-schen – aus welchen Gründen auch immer. Dass sich unter diesen Frauen auch trans Männer befunden haben werden, davon ist auszugehen, auch wenn man damals natür-lich weder den Begri kannte noch das da-hintersteckende Phänomen in Worte fassen konnte. Ab den Goldenen Zwanzigern spiel-ten Frauen vermehrt mit Geschlechterzu-zudem ein angemessenes Einkommen ha-ben, mussten sie zu drastischen Schritten greifen. Dabei war es gar nicht so ohne, die sexuelle Identität zu wechseln. Es reichte eben nicht, einfach Hosen anzuziehen. Die Betroenen waren ja tagtäglich und meist rund um die Uhr der Beobachtung durch die Gesellschaft ausgesetzt. Während man als Handwerker noch gewisse Frei- und In-timitätsräume beanspruchen konnte, war man auf dem Feld und in den Lagern som-mers wie winters eng an seine Legions- kameraden gebunden und eigentlich so gut wie nie unbeobachtet. Ein einfaches Wa-schen am Abend konnte einen hier schon verraten. Ganz zu schweigen von sonstigen körperlichen Bedürfnissen. Die bereits oben erwähnte C. M. Linck muss es diesbe-züglich übrigens zu einiger Fingerfertigkeit im Stehendpinkeln gebracht haben. Hierfür Nicht die Hose allein machte einen Mann zum Mann, die Beobachtung hörte auch im Privaten nicht auf, sodass C. M. Linck wohl eine grosse Fingerfertigkeit im Stehpinkeln entwickelte.Die Chinesin Zheng Yisao trat Anfang des 19. Jahr- hunderts erfolgreich das Erbe ihres Mannes als Piratin an.Man kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, dass sich Frauen Lederpenisse in die Hose stecken müssen, um sich als Mann zu beweisen oder Männer Kleider nur noch in Clubs out of the public tragen dürfen.Für weitere körperliche Annähe-rungen hatte sie eine Leder- attrappe zur Hand, die angeblich viele der Frauen, mit denen sie Sex hatte – u. a. auch ihre spätere Ehefrau Catharina Mühlhahn – täuschen konnte.ordnungen, übrigens oftmals viel oensiver und oensichtlicher als ihre männlichen Pendants, die ihre Orientierung meist nur in speziellen Clubs auslebten. Angefeindet wurden beide Geschlechter in «falscher» Kleidung dabei auch, aber gerade in Gross-städten wie Berlin oder Paris galt eine grundsätzliche Oenheit allem und jedem*r gegenüber. Die Menschen hatte grössten-teils einfach andere Sorgen, als sich über solche «Exoten» den Kopf zu zerbrechen. Das scheint heute anders zu sein. Auch wenn die Hose an Frauenbeinen keinen Blick mehr wert ist, ist es ein Mensch mit Brüsten, der sich Mike nennt, oder aber ein Mann im Kleid durchaus. Man kann nur hoen, dass es nicht so weit kommt, dass sich Frauen Lederpenisse in die Hose ste-cken müssen, um sich als Mann zu bewei-sen oder Männer Kleider nur noch in Clubs out of the public tragen dürfen. Berufstech-nisch, das kann man zumindest (weitge-hend) konstatieren, muss eine Frau keine Hose anziehen, um akzeptiert zu werden.Und allen trans Hassern sei gesagt, dass selbst ein Mann in Frauenkleidern kei-ne Auorderung darstellt zuzuschlagen. Vielleicht sollte einfach mal ein wenig in Bildung statt in Dosenbier investiert wer-den, dann klappt’s auch mit der Toleranz.

KINKY BOOTS Tolerance, Pride und die Power der Drag QueensMOULIN ROUGE!Bohème, Rebellion und die Feier der Liebe 12CRUISER SOMMER 2025MUSICAL HIGHLIGHTS 2025/2026THEATER 11 ZÜRICH TheMusicalEine wahre Geschichte über Mut, Akzeptanz und den Stolz, anders zu sein: Charlie Price erbt die bankrotte Herrenschuhfabrik seines Vaters. Seine Rettung kommt durch die charismatische Drag Queen Lola, die ihm ein Problem ihrer Community erklärt: Es gibt keine stabilen High Heels für gla-mouröse Drag-Performances. Gemeinsam entwi-ckeln sie «Kinky Boots» – sexy, robuste Schuhe für Drag Queens und Transgender-Personen.Queere Realität: Das Musical basiert auf der realen Geschichte der Schuhfabrik WJ Brookes, die 1998 durch die Produktion von Stiefeln für die LGBT*-Community gerettet wurde. Geschäftsführer Steve Pateman posierte sogar selbst in roten Stiefeln für die Werbung – ein starkes Statement für Toleranz und Vielfalt.Cyndi Laupers queere Hymnen: Die Pop-Ikone und langjährige LGBT*-Aktivistin schuf für KINKY BOOTS mitreissende Songs wie «Sex is in the Heel» und «Everybody Say Yeah». Dafür gewann sie als erste Frau den Tony Award für für die beste Musik. Lauper setzt sich seit Jahrzehnten unermüdlich für die Rechte der LGBT*-Community ein.Community-Power: Über 2500 ausverkaufte Broad-way-Vorstellungen, sechs Tony Awards und drei Olivier Awards beweisen: Queere Geschichten be-wegen die Welt. Das Musical feiert Selbstakzep-tanz, den Mut zur eigenen Identität und die Kraft der Gemeinschaft.11. – 23. November 2025, Theater 11 ZürichPreis: ab CHF 47 Tickets: musical.ch/kinkybootsParis 1899: Eine Welt des Exzesses, der künstleri-schen Revolution und der sexuellen Befreiung. Das legendäre Moulin Rouge war schon damals ein Ort, wo gesellschaftliche Normen gesprengt und Identi-täten neu erfunden wurden. Christian, ein romanti-scher Schriftsteller, verliebt sich in Satine, den schillernden Star des Clubs – eine Liebe, die alle Konventionen herausfordert.Queere Bohème-Tradition: Das historische Moulin Rouge war ein Zufluchtsort für Künstler*innen, Aussenseiter*innen und alle, die nicht in die bürger-lichen Normen passten. Diese Tradition der Akzep-tanz und des Andersseins durchzieht auch das Mu-sical, das Diversität und sexuelle Befreiung feiert.Pop-Revolution: Über 70 weltbekannte Songs bilden eine queere Pop-Hymne durch 160 Jahre Musik- geschichte.Weltweiter Triumph: Zehn Tony Awards, darunter «Bestes Musical», beweisen: Geschichten über Lie-be, Kunst und gesellschaftliche Rebellion sprechen alle an. Seit 2018 begeistert die Show weltweit das Publikum.Ab 21. Januar 2026, Theater 11 ZürichPreis: ab CHF 57 Tickets: musical.ch/moulinrougethemusicalTheMusicalMedia © Pamela Raith Photography, Matt Crocket, Samanta Mbolekwa, Johan Persson

THE BODYGUARD Whitney Houstons zeitlose HitsBALLET REVOLUCIÓNKubanische Leidenschaft trifft StreetdanceAlle Shows in Originalsprache EnglischTickets & Info: www.musical.ch oderwww.ticketcorner.ch, 0900 800 80013CRUISER SOMMER 2025MUSICAL HIGHLIGHTS 2025/2026THEATER 11 ZÜRICH Die Liebesgeschichte zwischen Popstar Rachel Marron und ihrem Bodyguard Frank Farmer wird mit Whitney Houstons grössten Hits erzählt – von «I Will Always Love You» bis «I Wanna Dance with Somebody». Ein romantischer Thriller, der 1992 die Kinos eroberte und 2012 erfolgreich auf die Bühne kam.25. November – 14. Dezember 2025, Theater 11 ZürichPreis: ab CHF 47Tickets: musical.ch/bodyguardTheMusicalSeit 15 Jahren begeistert diese Tanzsensation über eine Million Zuschauer*innen weltweit. Kubanische Tänzer*innen verschmelzen klassisches Ballett mit Streetdance und Latin Moves zu aktuellen Hits von Lady Gaga, Bruno Mars und Dua Lipa.30. Dezember 2025 – 4. Januar 2026, Zürich 6. – 11. Januar 2026, BaselPreis: ab CHF 37Tickets: musical.ch/balletrevolucion

14CRUISER SOMMER 2025KULTURQUEERE WELTGESCHICHTE Media © ShutterstockUnd täglich grüsst die BestrafungBetrachtet man die Geschichte der Queerness, fällt auf, dass sich die Mensch-heit nicht unbedingt zum Besseren entwickelt.VON BIRGIT KAWOHLEs gibt ja Menschen, die einen gewissen Fortschrittsglauben vertreten und durchaus der Meinung sind, dass sich die Welt insgesamt immer weiter verbessert. Pessimist*innen unter uns werden sofort va-lide Beispiele einfallen, dass dem nicht so ist. Man bedenke nur Kriege und idiotische Staatsführungen, die ihre Bevölkerungen mit noch idiotischeren Gesetzen und An-ordnungen malträtieren. Und dann gibt es auch den grössten Rückschritt der Mensch-heit in Europa überhaupt, als die Welt von der hochentwickelten Zeit der Antike in die dunkle und rückständige Zeit des Mittelal-ter fällt. Fussbodenheizungen werden gegen zugige Burgen und die Pest getauscht, be-handelbaren Krankheiten versucht man maximal mit Kräutertee entgegenzutreten und das Wissen legt auch erst einmal einen jahrhundertelangen Boxenstopp ein. Aber wie sieht es eigentlich in einzel-nen Bereichen des menschlichen Lebens aus? Z. B. in Bezug auf Geschlecht und Lie-be? Sind wir dort entscheidend weiterge-kommen seitdem die Griechen und Römer die (europäische) Welt beherrschten? Oder hat die Bibel, wahlweise der Koran ihren bzw. seinen Einuss verbreitet, dass wir quasi immer noch bei Sodom und Gomor-rha stehen? Wer sich hierüber einen fun-dierten und gut lesbaren Überblick ver-schaen will, dem sei die vor Kurzem in BeBra Verlag erschienene Monographie «Weltgeschichte der Queerness» von Dino Heicker ans Herz gelegt, der für besonders interessierte Zeitgenoss*innen zudem ein umfangreiches, sehr brauchbares Litera-turverzeichnis hinzugefügt hat.Die Bibel ist immer noch der KompassWie war das nun mit Sodom und Gomorrha und der Bibel überhaupt? Schliesslich ist das ja meist das erste Totschlagargument, wenn man in Diskussionen für die Toleranz für die freie Liebe von gleichgeschlechtlichen Menschen argmentiert: «Schon in der Bibel kann man lesen…» Dann folgen meist zwei Bibelstellen, die eine ist die Geschichte von eben Sodom und Gomorrha und die andere eine Stelle im Buch Leviticus. Beide Male geht es um Bestrafungen, wenn «ein Mann sich mit einem anderen Mann vergeht wie mit einer Frau». Das ist doch eindeutig? Oder vielleicht nicht? Nein, meinen heute weltoene eolog*innen, hier gehe es viel-mehr um den korrekten Umgang mit den Untergebenen in einem Haushalt (Söhne, Knechte etc.). Gleichgeschlechtliche Liebe sei hier (primär) nicht gemeint. Ob das die hartnäckigen Schwulenhasser*innen über-zeugt? Die Erfahrung lehrt: leider nein. Inte-ressanterweise sind die dann oft Personen, die es mit anderen Stellen in der Bibel, wahl-weise auch dem Koran (hier heisst es: «Sie-he, aus Lust verkehrt ihr mit den Männern Schon frühe Tempelbilder erzählen die Geschichte von schwulen Männern oder aber auch von guten Freunden beim gemeinsamen Bad.

15CRUISER APRIL 2025KULTURQUEERE WELTGESCHICHTE statt mit Frauen. Nein, ihr seid ein Volk, dass es zu weit treibt.») nicht ganz so ernst neh-men und durchaus Ehebruch begehen oder sich einen Dreck um ihre Eltern scheren.Der muslimische Dichter Abu Nuwas führt einen ganz anderen Grund für gleich-geschlechtliche Liebe an: die Missionierung von Andersgläubigen. Er hatte Glück, dass es damals im Orient durchaus nicht verwerf-lich war, Sex mit Männern zu haben. Im Mit-telalter galt der Islam sogar als um einiges toleranter gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe als das Christentum. Wohin ist diese Oenheit nur verschwunden?Im Poytheismus war man sehr flexibelDie Griechen und Römer, beides Kulturen mit einer polytheistischen Religion sahen es da um einiges lockerer: Wenn man sich al-leine die Geschichte in der griechischen Mythologie anschaut, in man jedes Mal bass erstaunt, was da so alles möglich war. Die Vereinigung von Göttern mit Menschen ist dabei noch das Unspektakulärste. Die Spannbreite der Verbindungen ist wahnsin-nig breit und von einer grossen Oenheit geprägt. Andererseits hatte das Propagieren gleichgeschlechtlicher Liebe auch für einen Staat in der Krise seine Vorteile: Waren die Vorräte knapp, predigte man die Knaben-liebe, das ersparte Nachkommen und damit weitere hungrige Mäuler, die ernährt wer-den mussten. Ganz schön clever, sollte man vielleicht mal in Russland versuchen, wo momentan die Kartoeln zuneige gehen. In anderen Kulturen, z. B. in China, über das man oft nicht so genau Bescheid weiss, scheint man in der Zeit vor Christi Ge-burt die gleichgeschlechtliche Liebe weitge-hend akzeptiert zu haben, hier war es viel wichtiger, die bestehenden Rangunterschie-de einzuhalten. So erzählt man sich noch heute die «Liebe des angebissenen Prsichs», bei dem Herzog Ling (etwa um 500 v. Chr.) von seinem wunderschönen Günstling der überaus wohlschmeckende angebissene Pr-sich gereicht wurde, woraufhin der Herzog in hellstes Entzücken ausbrach, da diese Frucht mit ihm geteilt wurde. Leider hielt dieses Ent-zücken nicht ewig. Als die Schönheit dem Al-ter ihren Tribut zollen musste, fand es Ling absolut unverschämt, dass ihm ein angebis-senes Stück Obst angeboten worden war. Tja, Sugardaddys können ganz schön es werden, da unterscheidet sie nichts von ihren hetero-sexuellen Geschlechtsgenossen. Im Mittelalter galt der Islam sogar als um einiges toleranter gegen-über gleichgeschlechtlicher Liebe als das Christentum. ANZEIGEcruiserbraucht dich!Abonniere uns!Meine Cruiser-BestellungJahresabo, Selbstkostenpreis: CHF 72.– Gönner*innen Jahresabo: CHF 250.–Einsenden an: Cruiser, Clausiusstrasse 42, 8006 Zürichwww.cruisermagazin.ch/aboDAS MAGAZIN FÜR DIE QUEERE LEBENSART10 AUSGABEN FÜR NUR CHF 72.– Der Cruiser kommt in neutralem Umschlag direkt in deinen Briefkasten. Einfach Coupon ausfüllen und einschicken oder online bestellen unter www.cruisermagazin.ch/aboVorname | NameStrasse | Nr.PLZ | Ort E-MailUnterschrift➔

16CRUISER SOMMER 2025KULTURQUEERE WELTGESCHICHTE Die Art des Sexes ist entscheidendInteressant ist auch, wie man sich jeweils die Gründe für Homosexualität zu erklären ver-sucht. Sehr interessant ist dabei die aus Indi-en stammende Erklärung, die die Art des Sexes, vor allem die Anordnung der beiden Geschlechtspartner, für die Entstehung des dort als «drittes Geschlecht» bezeichnete menschliche Variante verantwortlich mach-te. Grundlage war hier die quasi festgelegte Position von Mann und Frau. «Richtig» lag die Frau unten und der Mann oben. Sollte diese Position vertauscht werden, würde der daraus entstandene Sohn verweiblicht und die Tochter vermännlicht geboren werden. So einfach ist das manchmal. Vielleicht soll-ten wir alle mal bei unseren Eltern nachfra-gen, wie denn die jeweilige Position beim Zeugungsvorgang war, und damit liesse sich dann vieles erklären…Darüber machte man sich im europäi-schen Mittelalter übrigens wenig Gedanken, wichtig war einfach, dass es keine gleichge-schlechtliche Liebe gab. Während das Frühe Mittelalter scheinbar noch unter Einuss der (römischen) Antike stand und der Män-nerliebe eine gewissen Toleranz entgegen-brachte, wie man es z. B. bei Alkuin, der als Gelehrter am Hofe von Karl d. Gr. lebte, er-kennen kann, wurde Geistlichen später mit hohen Strafen gedroht, sollten sie bei gleich-geschlechtlicher Liebe erwischt werden. Man mag sich das Leben in den von Hormo-nen durchtränkten Klöstern – damals lebten dort ja noch viel mehr Männer auf engem Raum – nicht vorstellen. Sicher hat man ei-niges riskiert, am Abt vorbei oder vielleicht sogar manchmal mit Wissen von diesem.Die Konquistadoren brachten nicht nur KrankheitenMan weiss so einiges über das grauenvolle Wüten der Konquistadoren in Südamerika. Die oft aus einfachen und ärmlichen Ver-hältnissen stammenden Eroberer nahmen auf die Indigenen überhaupt keine Rück-sicht. Ihnen ging es ausschliesslich um Gold und Macht, alles andere war ihnen egal. Oder vielleicht nicht alles, denn wir erin-nern uns an den Umgang von Pizarro mit dem heiligen Herrscher der Inka, Atahual-pa. Dieser konnte eine «sanftere» Todesart, nämlich die Garotte, wählen, wenn er sich zu guter Letzt zum Christentum bekannte. Diese Heuchelei ist einfach unfassbar. Ata-hualpa war aber längst nicht das einzige Opfer der spanischen Eroberer. So wird von Vasco Nuñez de Balboa berichtet, der auf Indigene trit, die oenbar weibliche Klei-der trugen und die er der Sodomie (als der Homosexualität) bezichtigte. Die Entschei-dung, was mit diesen Menschen zu passie-ren hatte, war ihm sofort klar: Sie mussten getötet werden und zwar auf eine möglichst grausame Art und Weise. Welche könnte das gewesen sein? Man hat die Männer ge-fesselt und dann Hunde auf sie gehetzt, die die Gefangenen zereischten. Alles im Auf-trag Christi, wir erinnern uns, dass die Kon-quistadoren immer auch als Missionare auftraten.Mit der Aufklärung kommt die Aufklärung?Ab der Epoche der Aufklärung nahm die Macht der Kirche auf die Gehirne der Men-schen etwas ab, allerdings hat sie ihren Ein-uss auch Jahrhunderte später noch nicht verloren. So wurde es für die Menschen, die nicht den heteronormativen Vorstellungen entsprachen, teilweise etwas einfacher, ihr Leben zu leben und ihre Liebe auszuleben. Doch wie die steigende Zahl an Hate Crimes zeigt, wie man an der Verfolgung von Homo-sexuellen und trans Personen unter ande-rem in Russland, aber auch in vielen anderen Staaten auf der Welt, wie man am Verbot von «schmutziger» Literatur in US-Bibliotheken sehen kann, sind wir weit entfernt von einem toleranten Umgang mit Queerness. Die Fort-schrittsgläubigen unter uns werden täglich enttäuscht und man fragt sich wirklich, war-um wir zwar inzwischen zum Mars iegen können, aber zwei Männer*Frauen, die sich küssen, nicht akzeptiert, sondern angefein-det werden. Eine Antwort gibt die «Weltge-schichte» von Dino Heicker darauf leider auch nicht, aber das war auch gar nicht das Ziel. Nach dem Lesen ist man aber zumin-dest bestens informiert und für jede – unan-genehme – Diskussion gewappnet. LITERATURDino Heicker: Weltgeschichte der Queerness. BeBra Verlag 2025.Preis CHF 44.90ISBN 978-3-89809-259-3Media © Shutterstock, WikipediaVielleicht sollten wir alle mal bei unseren Eltern nachfragen, wie denn die jeweilige Position beim Zeugungsvorgang war, und damit liesse sich dann vieles erklären…Auch im China des 19. Jahrhunderts galt Sex unter Männern als durchaus abbildungs- und kulturwürdig.In den Pride-Monaten findet man die Regenbogen-Flagge (noch) nahezu überall, hier z. B. in New York.

17anscheinend Menschen, die so etwas aus-nutzen, vor welchem Hintergrund auch im-mer. Das Beispiel zeigt aber auch, dass die Welt nicht untergeht, wenn jemand sich da-mit einen Jux erlaubt, sei der nun lustig oder nur dumm.Wichtiger scheint mir aber der zweite Beweis: Ein amtlicher Geschlechtseintrag führt eben nicht dazu, dass – wie Alice Schwarzer und ihre Horden trans feindli-cher Feministinnen – uns schon lange glau-ben machen wollen, dass Männer fortan un-gehindert zu Safe Spaces von Frauen Zutritt haben. Die Bademeisterin hat das dumme Spiel durchschaut und den Typen am Ein-gang abgewiesen. Ihr gesunder Menschen-verstand hat gewirkt und von Diskriminie-rung kann hier wohl auch nur dann die Rede sein, wenn man genau diesen ausschaltet, also den Menschenverstand. Denn solange es soziale Normen und soziale Kontrollen gibt, ändern ein paar Buchstaben auf Papier nicht die Fliessrichtung der Limmat, an der die Badi liegt. Klar, die Diskussion wäre eine andere, wenn eine als trans Frau zu lesende Person am Eingang abgewiesen worden wäre. Aber darüber können wir gerne streiten, wenn dieser Fall einmal eintritt. Das dürfte eine Diskussion unter Frauen werden. VON MICHI RÜEGGDas Newsportal «Inside Paradeplatz» hat früher vor allem über den Finanz-platz geschrieben und dabei auch so manchen Scoop gelandet. In letzter Zeit er-innert seine Berichterstattung gelegentlich an Putins Propaganda-Maschine. Gerne schimpfen die Autor*innen über alles, was irgendwie mit LGBT* zu tun hat. Sie kriegen zum Beispiel Schnappatmung, wenn eine Bank sich für Diversität einsetzt. Dafür gibt’s dann grossen Applaus von der faschistoid angehauchten Leser*innenschaft. Ein Autor von «Inside Paradeplatz» kam auf die Idee, für einen Artikel sein Ge-schlecht amtlich ändern zu lassen. Er gab sich überrascht, wie leicht das möglich war. Ein Termin im Zürcher Stadthaus, eine Ge-bühr und im Personenmelderegister war er als Frau eingetragen. Die Frau am Schalter habe nicht einmal Fragen gestellt, wundert er sich.Nun, das ist ja irgendwie auch die Idee der Sache. Dass Transpersonen weder die Hose herunterlassen noch einer kaufmänni-schen Fachkraft oder einem Psychiater er-klären müssen, warum sie sich wie fühlen und was das mit ihnen macht. Nochmals zum Mitschreiben: Die Hürden für den amt-lichen Geschlechtseintrag sind neu absicht-lich sehr tief gesetzt.Heisst aber auch: Wer sich nicht ent-blödet, zum Spass das amtliche Geschlecht zu ändern, der oder die kann das genauso einfach tun wie der Autor von «Inside Para-deplatz». Soweit ist das ja als Spässchen mit viel Sinn für Humor und Toleranz für be-kackte Hetero-Ideen noch nachvollziehbar.Doch dann fand die selbsternannte frischgebackene Autorin, sie möchte in ihrer neuen Rolle als amtliche Frau in die Zürcher Frauenbadi. Zum Beweis, dass er das darf, hielt der Mann der Bademeisterin einen Wisch aus dem Stadthaus vor die Nase, auf dem steht, dass sein Geschlecht «weiblich» sei. Die Bademeisterin verweigerte ihm den Einlass mit der Begründung, sie lese ihn klar als Mann, was angesichts seines Vollbartes eine durchaus nachvollziehbare Einschät-zung ist. Als Tüpfelchen auf dem I beschwer-te sich der heterosexuelle cis-Mann danach bei der LGBT*-Helpline und schimpfte, er werde als «lesbische Transfrau» nicht in die Frauenbadi gelassen.Dabei hat der Mann doch gleich zwei wertvolle Beweise geliefert. Erstens: Man kann (zumindest oenbar in der Stadt Zü-rich) seinen amtlichen Geschlechtseintrag wirklich unbürokratisch ändern, ohne sich wie früher unangenehmen Fragen oder schlimmeren Prozeduren aussetzen zu müs-sen. Das ist doch hoch erfreulich für diejeni-gen, die das wirklich aus den richtigen Moti-ven heraus machen. Aber wie immer gibt es Wer sich nicht entblödet, zum Spass das amtliche Geschlecht zu ändern, der oder die kann das genauso einfach tun wie der Autor von «Inside Paradeplatz». Ein Mann ist keine lesbische trans FrauEin Mann will mit einem Stück Papier in der Hand in die Frauenbadi und darf nicht hinein. Warum das kein Skandal ist, schreibt Michi Rüegg.KOLUMNEMICHI RÜEGGCRUISER SOMMER 2025Ihr gesunder Menschenverstand hat gewirkt und von Diskriminie-rung kann hier wohl auch nur dann die Rede sein, wenn man genau diesen ausschaltet, also den Menschenverstand.

18CRUISER SOMMER 2025SILVAPLANA PRIDEKULINARIK-WANDERWOCHEDie erste Pride-Kulinarik-Wanderwoche im Engadin setzt auf Präsenz ohne Lautstärke.Wanderschuhe statt KlischeesEMPFEHLUNG TEAM CRUISERVom 14. bis 21. September 2025 lädt Silvaplana zur ersten Pride Kulinarik Wanderwoche ein neues Format für queere Sichtbar-keit inmitten der Engadiner Bergwelt. Statt Parade und Party geht es um Natur, Genuss und ein Miteinander auf Augenhöhe.Die Idee stammt von Michelle Kirchhofer, zuständig für Events bei Tourismus Silvaplana und selbst Teil der LGBT*-Community. Mit dem Format will sie queere Menschen nicht als Sonderfall adressie-ren, sondern als selbstverständlichen Teil der alpinen Gesellschaft sichtbar machen.«Ich wünsche mir, dass sich queere Menschen auch in den Ber-gen willkommen fühlen – nicht nur als Gäste, sondern als Teil dieser Landschaft», so Kirchhofer.Unter dem Motto «Gemeinsam unterwegs, verbunden durch Vielfalt» verbindet das siebentägige Programm geführte Wanderun-gen im Gebiet rund um Corvatsch und Maloja mit kulinarischen Erlebnissen. Geplant sind unter anderem ein Besuch bei der höchst- gelegenen Whisky-Destillerie Europas, ein traditioneller Capuns-Kochkurs, ein Backkurs für die Engadiner Nusstorte sowie ein ge-meinsamer Brunch auf dem Berg.Die Wanderwoche steht für einen bewussten Perspektivwech-sel: Statt schriller Inszenierung geht es um authentische Begegnun-gen, eingebettet in die Natur – dort, wo queeres Leben längst existiert. Silvaplana zeigt, dass queere Community nicht an Grossstadtgren-zen endet. Und dass ein klarer Blick auf die Berge manchmal mehr verbindet als jede Bühne. Weitere Infos und Anmeldung: silvaplana.ch/pride-kulinarik-wanderwoche

19KULTURBUCHTIPPVON BIRGIT KAWOHLEnde des 20. Jahrhunderts begann das Sterben der grossen «klassischen» In-dustrien: In England und im deut-schen Ruhrgebiet wurden Zechen geschlos-sen, Kohle galt fortan als klimaschädlich, im Glarus verschwand die Textilindustrie, China produziert schliesslich billiger. Die Menschen aber, die diese Industrien am Laufen gehalten haben, die gab und gibt es noch, auch wenn man ihnen vielfach in kür-zester Zeit den Boden unter den Füssen weg-gezogen hat. So geht es auch den Protagonisten in Andrew McMIllans erstem Roman «Herz-grube», der ein wunderbares, wenn auch teilweise depressives Bild einer britischen Kleinstadt zeichnet: Die Zeche, die die Stadt und ihre Einwohner seit Jahrzehnten ge-prägt hat, ist geschlossen, die Menschen müssen sich neu orientieren. So auch Simon, der fortan tagsüber in einem Callcenter ar-beitet und erst am Abend aufblühen kann, wenn er nämlich seiner wahren Profession, der als Dragqueen, nachgehen kann. Gar nicht so einfach in einer kleinen Gemeinde, weit weg von den queeren Hotspots wie Lon-don. Hier wird man als Schwuler noch schief angesehen und ein Outing ist nicht einfach.Simon weiss, wovon er spricht, denn schliesslich begann das Mobbing für ihn schon in der Schule, und zwar sowohl ver-bal als auch körperlich. Als Jugendlicher ist er froh, wenn er mittags einen weiteren Schultag überlebt hat. Aber als Erwachse-ner wird es auch nicht unbedingt einfacher: Sein Freund Ryan ndet es gar nicht cool, wenn er es nicht mehr schat, sich nach ei-nem Auftritt komplett abzuschminken, und dann im ÖV die Blicke auf sich zieht. Auch seinem Vater kann er lange nicht zei-gen, was als wirklich in ihm steckt und wel-che Performance er auf die Bühne zaubert, dabei hat dieser selbst ein Geheimnis, das er seit vielen Jahren mit sich herumträgt und das ihn stark belastet.Der Roman im besten Stil der Postmo-derne geschrieben, setzt die Geschichte um Simon und Alex versatzstückweise nach und nach zusammen. Anfangs ist man als Leser*in etwas gefordert, die Episoden – es beginnt mit Alex’ Kindheit – passend zu-sammenzusetzen. Aber mit den Seiten nimmt die Geschichte mehr und mehr an Fahrt auf, sodass man schliesslich vollkom-men in dem Kosmos der Bergarbeiterstadt gefangen ist, die im 21. Jahrhundert zu-nächst durch ein Unglück aus ihrem Gleich-gewicht und ihrer Eintönigkeit – grandios dargestellt in der Wiederholung des tägli-chen Gangs zur Arbeit der Bergarbeiter – ge-BUCHTIPPAndrew McMillan: Herzgrube. Claassen Verlag 2025.Preis CHF 34.90ISBN 978-3-546-10068-7Als Jugendlicher ist er froh, wenn er mittags einen weiteren Schultag überlebt hat. Aber als Erwachsener wird es auch nicht unbedingt einfacher: Sein Freund Ryan findet es gar nicht cool, wenn er es nicht mehr schafft, sich nach einem Auftritt komplett abzuschminken, und dann im ÖV die Blicke auf sich zieht.Grosse Unglücke hinterlassen Spuren. Und zwar über Generationen hinweg. Doch nicht nur sie produzieren Geheimnisse, die das Leben schwer machen.rissen wurde und in der sich nun die Überle-benden neu nden müssen. Viele Passagen sind nahezu emotionslos geschildert, bis sie quasi in einer Explosion enden, die mal laut und wortstark, mal leise und sentimental vonstattengeht. Ein Erstling, der unbedingt Lust auf weitere Werke des britischen Autors macht. Zwischen Kohle und Dragqueen-FummelBuchtippSommerBuchtippSommerCRUISER SOMMER 2025

20CRUISER SOMMER 2025KOLUMNEMARIANNE WEISSBERGMedia © Marianne WeissbergVON MARIANNE WEISSBERGNeulich Nacht hatte ich einen gruseli-gen Albtraum: Ich sass auf der Bett-kante im Schlafzimmer einer popeli-gen Dreizimmerwohnung in einem öden Vorort. Da trat ein Ex auf, und wir stritten über die anstehende Trennung, vor der mir graute, denn ich hatte noch keine neue Woh-nung in Aussicht. Er stand vor mir, den Ran-zen aufgeragt, mit einem sehr hämischen Ausdruck im Gesicht. Ich begann zu schwit-zen, warf mich nach vorne – da wachte ich auf, verwirrt, mit Herzklopfen, endlich merkte ich, dass ich jenen Dödel lääängst verlassen hatte, ich gut aufgehoben in mei-ner hübschen Single-Wohnung war. Sie kön-nen sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich war!! Jetzt ist es nicht so, dass jene Bezie-hung total dramatisch war und auch genau-so endete. Nein, sie begann als Notlösung, weil ich in jenen Neunziger-Jahren plötzlich Es gibt Menschen, die bereuen nie. Das ist schade, denn Reue ist ein wichtiges Gefühl – quasi der Notausgang für die Seele. Reue ist der Notausgang für die Seele!

21CRUISER SOMMER 2025KOLUMNEMARIANNE WEISSBERGReue ist wie voll in eine saure Zitrone zu beissen – ein schaurig schönes Gefühl!➔im Rampenlicht stand, es schwierig war, ei-nen Mann zu daten, der davon nicht abge-schreckt wurde. Und so lernte ich eines Abends (beschwipst) einen merklich jünge-ren Mann kennen, der, wie sich herausstell-te, null Ahnung hatte, wer ich war. Er las nämlich nicht (Riesen-No-Go), war also passend ein unbeschriebenes Blatt und bot einen ruhigen Hafen, in den ich einlaufen konnte. Jaaahre später war ich immer noch dort ankernd. Diese Beziehung war näm-lich dermassen langweilig, dass ich – la-chen Sie nicht – keinen Anlass fand, sie zu beenden. Langweilige Beziehungen sind so klebrig wie zu lange gekauter Kaugummi, man schiebt den von einer Backe in die an-dere – und vergisst schliesslich auszuspu-cken. Und jetzt komme ich zum heutigen ema: Reue. Ja, ich bereue diese Kaugum-mi-Beziehung aus vollem Herzen. Andere Lieben oder Aären, die stürmischer wa-ren, über die kann ich heute kurz uchen oder laut lachen. Aber ewige Liebes-Lange-weile, der ich aus Lethargie / Feigheit nicht entkam – das ist für mich guter Grund schmerzlich zu bereuen. Leider ist es ja sehr verpönt, speditiv zu bereuen und so mög-lichst schnell den Notausgang zu nden. Man liest zwar häug, dass Menschen auf dem Sterbebett bereuen, aber angeblich nur, zu viel gearbeitet zu haben, statt Fami-lie und Freundschaften zu bevorzugen. Ich persönlich würde das NIE so sehen: Ich n-de meine Arbeit, das Schreiben, total lust-voll. Und meine eigene Gesellschaft mag ich am liebsten. Ich würde also auf dem Sterbe-bett eher bitter bereuen, brav an öden Fami-lienschläuchen und mit frechen Goofen kostbare Lebens- und Arbeitszeit verplem-pert zu haben. Und wer ist nun am Reue-Verbot schuld? (Aufgepasst, damit meine ich die quasi alltägliche Reue, nicht diejenige, die wirklich grässliche Untaten betrit.) Mein Queer-Experte Harry verweist bezüglich Reue-Verweigerung empört auf die munzige Edith Piaf und auf deren unseliges Chanson «Non je ne regrette rien», woran man sich zu orientieren habe. Und wie sieht er es denn ganz persönlich? «Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine ganze Galerie von Fehltritten. Beziehungen, die ich nie hätte eingehen sol-len. Chancen, die ich aus Angst verpasst habe. Das falsche Studium. Der falsche Boy-friend. Die 80-er Frisur aka explodierter Haarfön›.» Harry bereut also vieles. «Aber weisst du was? All dies haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.» Er meint na-türlich: ein Star! Finde ich auch. Zurück zu jenem Traum: Wieso ver-sackte ich wirklich so lange mit jener Ex-Schlaftablette? Bloss, weil ich fürchtete, kei-ne Wohnung mehr zu nden? Ja, werden jetzt viele rufen: Wohnungsknappheit ist ein guter Grund, sich (noch) nicht zu trennen. Oder weil ich glaubte, alleine nicht zurecht-zukommen? Alles Quatsch, wie ich bald merkte, mir ging es ausgezeichnet ohne die klebrige Dumpfbacke. Ich baute kurzer-hand ein Haus aus, nur für mich, voilà er-lebte ich ein spannendes Abenteuer. Und generell kam ich sehr gut zurecht. Ich sah ihn nie wieder. Sicherlich hätte ich mir viel zeitiger sagen sollen: Frau Weissberg, du wirst es schwer bereuen, wenn du nicht SO-FORT gehst! Doch es gab niemanden, der oder die mich mit genau diesem Warnruf aufschreckte und zum Notausgang dirigier-te. So eine Kaugummi-Beziehung gilt leider als safe. Schauen Sie doch mal all die Päärli in allen Variationen an, die zu zweit durchs Dasein schnarchen. Die sind froh, wenn es anderen auch so ergeht. Nie würden die an-dere warnen, denn dann müssten sie ja bei sich selbst genau hinsehen. Merke: Wenn ich mich gepegt langweilen will, dann tu ich das freiwillig, ich will nicht einfach ge-dankenlos versumpfen. Und schon gar nicht zu zweit. Oh, ich schrieb erst: versuppen, was ja sehr gut passt. Siehe gruslig lauwar-me Haferschleimsuppe, sowas musste ich essen, wenn ich als Kind krank war. Meine homemade Hafersuppe ist allerdings köst-lich, da gibt’s nix zu bereuen. Aber nochmals zurück zu jenem Traum. Kürzlich erzählte ich einem psycho-logisch beleckten Freund davon, der mir so-fort energisch riet, jene langweiligen Jahre auf KEINEN Fall zu bereuen. Die hätten mich sehr viel gelehrt, dozierte er mit wich-tiger Miene. Hä, was genau? Konnte er Diese Beziehung, war nämlich dermassen langweilig, dass ich – lachen Sie nicht – keinen Anlass fand, sie zu beenden. Langweilige Beziehungen sind so klebrig wie zu lange gekauter Kaugummi, man schiebt den von einer Backe in die andere – und vergisst schliesslich auszu-spucken. So eine Kaugummi-Beziehung gilt leider als safe. Schauen Sie doch mal all die Päärli in allen Variationen an, die zu zweit durchs Dasein schnarchen. Die sind froh, wenn es anderen auch so ergeht. Leider ist es ja sehr verpönt, speditiv zu bereuen und so möglichst schnell den Notaus-gang zu finden.

22CRUISER SOMMER 2025KOLUMNEMARIANNE WEISSBERGMedia © Marianne WeissbergFrau Weissberg bestellt jedes Jahr eine mächtigere Torte – damit sie so richtig bereuen kann, eine Million Kalorien vertilgt und nun für ewig am Hinterteil zu haben. MARIANNE WEISSBERGist Historikerin / Anglistin, emsige Buchautorin, Bloggerin & Kolumnistin und schreibt gerne öfters für den CRUISER. Sie lebt zmitzt in Zürich, sehnt sich aber heimlich nach der Idylle in einem pinken Cottage in Cornwall. Bis dahin kann sie gerne hier besucht werden: www.marianneweissberg.chmir, logo, nicht erklären. Zudem steckte er selbst in einer Beziehung mit einem Nerd fest, der ihm haushoch unterlegen war. Lei-der war ich zu höich, darauf hinzuweisen, sofort nach einem Notausgang zu suchen, statt sich mit ihm… ähem weiterzubilden. Mein Fazit: Zeitige Reue rettet kostbare Le-benszeit und macht notabene klüger. Ich könnte also statt abends so ein langweiliges «Ich bin heute so dankbar»-Tagebuch zu schreiben, wie gerne empfohlen wird, tief bereuen, was ich mir blöderweise heute so alles versagt habe. Zum Beispiel, die kalte Pizza im Stehen vor dem Kühlschrank zu vertilgen, statt ordentlich heissgemacht auf dem Teller am Tisch. Und jetzt bereue ich grad, diese Kolumne geschrieben zu haben. Einfach aus Prinzip, weil Bereuen so schau-rig schön wie das Reinbeissen in eine Zitro-ne ist. In der Folge noch einige nützliche Pro-Reue-Tipps: • Die Lust auf Kalorien. Ja nicht unterdrücken, riesige Tortenportio-nen machen nur Spass, wenn nach-her ordentlich bereut wird, so viel gemampft zu haben. Gehört dazu. • Sex mit dem Ex. Der ist exklusiv da-für da, dass man den danach extrem bereut. Sonst wäre er ja nicht so lustvoll! • Falsche Berufswahl. Die sollte le-benslang bereut werden, das ist viel bequemer als sich umzuorientieren, was garantiert nie klappt. • Dauernd das Falsche kaufen? Meine Spezialität. Nur bittere Reue, verhilft einem zu eloquenten Reklamationen und dramatischen Umtauschaktionen, die man da-nach wieder lustvoll bereuen kann! Zeitige Reue rettet kostbare Lebenszeit und macht notabene klüger.

23CRUISER SOMMER 2025Cruiser verlost 5 x 2 Tickets für die Vor-Premiere am Donnerstag, 18. September!Rock’n’Roll bis zum Schluss – FOREVER YOUNGWas passiert, wenn ein ehemaliges eater zur Altersresidenz für in Würde ergraute Bühnenstars wird? In der Schweizer Version des musikalischen Songdramas «Ewig jung» von Erik Gedeon treen Nostalgie, Lebenslust und bissiger Humor aufei-nander. Abend für Abend sitzen die betagten Darsteller*innen auf der Bühne – oder vielmehr in ihrem Altersheim – und lassen ihre gol-denen Zeiten wiederaueben. Zwischen knarrenden Möbeln, schrä-gen Einlagen und falschen Gebissen schmettern sie Klassiker wie «I Love Rock’n’Roll», «Born To Be Wild», «I Will Survive» oder Züri-Ohrwürmer wie «Mir mag halt niemer öppis gunne».Doch der gealterte Bühnen-Glanz bekommt Gegenwind: Eine übermotivierte Altenbetreuerin (gespielt von Fabienne Louves bzw. Sandra Leon) nervt mit Mitklatschliedern und moralisierenden Songs übers Altern – bis die Senior*innen ihr wahres Ich wiederent-decken. Mit viel Slapstick, Witz und musikalischem Pfeer entfaltet sich ein berührendes wie turbulentes eaterspektakel, das zeigt: Wer die Bühne geliebt hat, bleibt für immer jung – zumindest im Herzen.Regie führt Dominik Flaschka, die musikalische Leitung über-nimmt Hans Ueli Schlaepfer. Mit dabei sind unter anderem Gigi Moto, Eric Hättenschwiler, Markus Schönholzer, Myriam Wittlin und Fabio Romano. EMPFEHLUNG VON TEAM CRUISERJETZT TICKETS GEWINNEN!Cruiser verlost 5 x 2 Tickets für die Vor-Premiere von FOREVER YOUNG am Donnerstag, 18. September um 19.30 Uhr im Theater im Seefeld Zürich.Zur Teilnahme bis Freitag, 14. August 2025 mittels QR-Code anmelden. Die Gewinner*innen werden bis spätestens 21. August 2025 benachrichtigt.FOREVER YOUNG – Ein Liederabend frei nach dem Theaterstück «Ewig jung» von Erik Gedeon. Schweizer Fassung: Dominik Flaschka in Zusam-menarbeit mit dem Ensemble ab 18. September 2025 im Theater im See-feld Zürich. Eine Produktion der Shake Company in Zusammenarbeit mit dem Casinotheater Winterthur. Mit: Gigi Moto, Eric Hättenschwiler, Myriam Wittlin, Fabio Romano, Markus Schönholzer, Hans Ueli Schlaepfer, Fabienne Louves (im November & Dezember), Sandra Leon (im September & Oktober)23THEATER-TIPPFOREVER YOUNG

24CRUISER SOMMER 2025FORSCHUNGQUEERE KRYONIKMedia © Adobe StockVON HAYMO EMPL In den sterilen Hallen von Alcor Life Ex-tension Foundation in Arizona reihen sich massive Edelstahltanks aneinander wie futuristische Särge. Bei minus 196 Grad Celsius lagern darin die Überreste von über 220 Menschen – darunter Kim Suozzi, eine 23-jährige Neurowissenschaftsstudentin, die 2012 über Reddit Spenden für ihre eige-ne Kryokonservierung sammelte, nachdem sie an aggressivem Hirnkrebs erkrankt war. «Ich weiss, dass ich nur eine Chance von ein bis zwei Prozent habe», sagte sie der New York Times kurz vor ihrem Tod im Januar 2013. «Aber das ist mehr, als der Krebs mir lässt.»Suozzis Geschichte bewegte Tausen-de, doch sie war auch symptomatisch für eine Branche, die sich lange auf technische Machbarkeit konzentrierte und wenig über die gesellschaftlichen Dimensionen ihrer Versprechen nachdachte. Wer entscheidet sich für Kryonik? Laut verfügbaren Studien sind es überwiegend weisse, technologie-ane Männer, die Frauen zahlenmässig drei zu eins übertreen. Von queeren Men-schen ist in den demograschen Erhebun-gen der Branche praktisch keine Rede.Doch diese Datenlücke könnte irre-führend sein. Denn die Grundfragen der Kryonik: Was macht eine Person aus? Kann Die Kryonik-Industrie verspricht, uns als dieselben Personen ins Leben zurückzubringen, als die wir gestorben sind. Aber was, wenn das gar nicht möglich oder wünschenswert ist?Warum queere Menschen auf Kryonik setzen könnten – und was das über Identität in der technologischen Zukunft verrät.Tiefgekühlt in die Zukunft

25CRUISER SOMMER 2025FORSCHUNGQUEERE KRYONIKIdentität technologisch konstruiert werden? Wer entscheidet, was «normal» ist? – sind Fragen, mit denen sich LGBT*-Menschen ihr Leben lang auseinandersetzen. Während die Mainstream-Kryonik-Debatte meist um die Kontinuität des Selbst kreist, önet eine queere Perspektive radikalere Möglichkei-ten: Was, wenn Kryonik nicht zur Wieder-herstellung führt, sondern zur Transforma-tion?Die Illusion der KontinuitätDie Kryonik-Industrie baut auf einem fun-damentalen Versprechen auf: Dass dieselbe Person, die stirbt, auch wieder aufwacht. Diese Annahme durchzieht alle Marketing-materialien, von Alcors «Welcome to your future» bis zu den Patientengeschichten, die von «Wiedervereinigung» mit der Fami-lie sprechen. Doch was ist, wenn diese Kon-tinuität eine Illusion ist?Sebastian Seung, Neurowissenschaft-ler an der Princeton University, hat in seinem Buch «Connectome: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are» eine ese entwi-ckelt, die das Fundament der Kryonik er-schüttern könnte. Seung argumentiert, dass unser Ich nicht in einzelnen Neuronen liegt, sondern in den Verbindungen zwischen ih-nen – dem sogenannten Konnektom. «You are more than your genes. You are your con-nectome», lautet sein zentraler Satz.Die Implikationen sind radikal: Wenn es gelingt, das Konnektom vollständig zu kartieren, könnte daraus theoretisch ein di-gitales Abbild eines Menschen entstehen. Kombiniert mit einem funktionsfähigen Körper – sei es der original aufgetaute oder ein rekonstruierter – entstünde ein Wesen, das weder vollständig die ursprüngliche Person noch vollständig künstlich wäre. Ein Hybrid.Diese Möglichkeit ndet in Seungs Buch sogar explizit Erwähnung in Bezug auf Kryonik. Er schreibt: «My goal in those chapters is to point out that we can start to examine those dreams in a critical way. For example, cryonics is only a feasible plan if it can be shown that the connectome survives the freezing and thawing intact.» Doch was, wenn es nicht intakt überlebt? Was, wenn Lücken durch künstliche Intelligenz gefüllt werden müssen?Körper als Interface, nicht als SchicksalFür Menschen, die ihr Leben lang gelernt haben, dass Körper veränderbar sind und Identität ein Konstrukt ist, birgt diese Unge-wissheit weniger Schrecken als für andere. Die Geschichte der LGBT*-Bewegung ist auch eine Geschichte der Körpertrans- formation – von den ersten Hormonbehand-lungen der 1930er-Jahre über die Entwick-lung der geschlechtsangleichenden Chirur-gie bis hin zu heutigen Diskussionen über non-binäre Körperlichkeiten.Magnus Hirschfeld, deutscher Sexual-wissenschaftler und einer der ersten Trans-genderaktivisten, gründete bereits 1919 das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin und erforschte, was er «sexual intermedia-tes» nannte. Hirschfeld erkannte früh, dass die Kategorien männlich / weiblich, hetero-sexuell / homosexuell zu eng waren, um die Vielfalt menschlicher Existenz zu erfassen. Seine Arbeiten wurden von den Nazis zer-stört, doch seine Grundeinsicht überlebte: Identität ist uide, Körper sind gestaltbar.Diese Erkenntnis durchzieht heute die gesamte Genderforschung. Judith Butler ar-gumentierte in «Gender Trouble», dass Ge-schlecht nicht biologisch gegeben, sondern performativ ist – durch ständige Wiederho-lung von Handlungen und Normen konst-ruiert. Sandy Stone schrieb in «e Empire Strikes Back» über die Möglichkeit, dass trans Menschen «posttranssexuelle» Sub-jekte werden könnten, die nicht mehr in die binären Kategorien von männlich / weib-lich passen.In diesem Kontext wird Kryonik zu einer Art «ultimate transition» – einer Trans-formation, die nicht nur Geschlecht oder sexuelle Orientierung umfasst, sondern die grundlegenden Parameter menschlicher Existenz: Leben / Tod, Vergangenheit / Zu-kunft, biologisch / künstlich.Die Grenzen des Menschlichen neu denkenDie Verbindung zwischen queerer eorie und Zukunftstechnologie ist nicht neu. Donna Haraway schrieb bereits 1985 in ih-rem «Cyborg Manifesto» über die Möglich-keit, traditionelle Kategorien durch Techno-logie zu überwinden: «e cyborg is a creature in a post-gender world; it has no truck with bisexuality, pre-oedipal symbio-sis, unalienated labour, or other seductions to organic wholeness through a nal appro-priation of all the powers of the parts into a higher unity.»Haraways Vision einer «postgender world» ndet heute neue Relevanz in Dis-kussionen über Transhumanismus und Körpermodikation. Während Main-stream-Transhumanismus oft von der «Ver-besserung» des Menschen spricht, stellen queere Perspektiven fundamentalere Fra-gen: Warum sollten wir Menschen über-haupt «verbessern» wollen? Was ist, wenn die Kategorien, die wir für menschlich hal-ten, selbst das Problem sind?Diese Fragen werden besonders rele-vant, wenn wir über die Zukunft der Statt Sarg nicht minder unattraktive Kühlschränke als Behausung für für die Lagerung nach dem Tod.Für Menschen, die ihr Leben lang gelernt haben, dass Körper veränderbar sind und Identität ein Konstrukt ist, birgt diese Un-gewissheit weniger Schrecken als für andere. ➔